Leitfaden: Was sind Emissionen in Scope 1, 2 und 3?

E-Book herunterladenMaßnahmen für eine Net-Zero-Zukunft

Klimaschutz geht uns alle an. Darüber herrscht breiter Konsens sowohl in der Wissenschaft als auch innerhalb der internationalen Weltgemeinschaft. Dabei wird insbesondere der Wirtschaft eine tragende Rolle im Klimaschutz zugeschrieben. Immer mehr Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen werden sich dieser Verantwortung zunehmend bewusst. Sie erkennen, dass sie die Dekarbonisierung ihrer Portfolios und die Emissionsreduktion innerhalb ihrer betrieblichen Abläufe und Wertschöpfungsketten vorantreiben müssen, um nachhaltiger und zukunftsfähiger zu sein und den Übergang zu einer Net Zero Economy zu schaffen.

Klimaschutz erfordert jedoch kurz- und langfristige Strategien und konkrete Maßnahmen. Die Grundlage für eine Klimaschutzstrategie ist die Berechnung der eigenen Treibhausgasemissionen und ein genaues Verständnis der verschiedenen Emissionsquellen. Das kann für Unternehmen, ob im Mittelstand oder als Großkonzern, sehr herausfordernd sein, ist aber ein entscheidender Schritt, um Reduktionsziele zu setzen, zu erreichen und den eigenen Beitrag zum Klimawandel zu mindern.

Dieser Leitfaden erklärt, wie Unternehmen ihre wesentlichen Emissionsquellen identifizieren, richtig abgrenzen und den

Scopes 1, 2 und 3 zuordnen.

Das Wissen unserer Expert:innen für Sie: Ihr Exemplar des E-Books steht zum Download bereit.

Jetzt herunterladenWas ist das Greenhouse Gas (GHG) Protocol?

Das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) wurde 1998 auf eine gemeinsame Initiative des World Resources Institute und des World Business Council for Sustainable Development entwickelt, um einen einheitlichen Rahmen für die Berechnung von Treibhausgasen zu schaffen. Das GHG Protocol beinhaltet eine globale Standardreihe für die Erfassung und Verwaltung von Treibhausgasemissionen für Unternehmen und den öffentlichen Bereich. Darüber hinaus umfasst es Richtlinien und Vorgaben, die es Unternehmen ermöglichen, eine Bestandsaufnahme ihrer Treibhausgasemissionen vorzunehmen und dabei auch den Corporate Carbon Footprint zu berechnen.

Der Corporate Carbon Footprint (CCF) beschreibt die Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen (einschließlich der CO₂-Emissionen), die direkt oder indirekt durch die Geschäftstätigkeit von Unternehmen entstehen.

Erfahren Sie mehr über Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen.

Wie tragen Treibhausgase zum Klimawandel bei?

Der Treibhauseffekt ist ein natürliches Phänomen, ohne ihn gäbe es kein Leben auf der Erde. Denn er sorgt für Wärmespeicherung in der Atmosphäre und verhindert ein Einfrieren des Planeten. Allerdings haben Menschen über Generationen hinweg den Treibhauseffekt aus dem Gleichgewicht gebracht.

Laut dem 6. Sachstandsbericht des Weltklimarats (IPCC) haben menschliche Aktivitäten, wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe oder die Abholzung von Wäldern, dazu geführt, dass sich das Klima in einem Maße erwärmt hat, wie seit zweitausend Jahren nicht mehr. Durch menschliche Einflüsse sind enorme Mengen an Treibhausgasen zusätzlich zu den natürlich vorkommenden in die Atmosphäre gelangt. Diese haben die Erderwärmung und den Klimawandel beschleunigt. Aus diesem Grund schreibt das Pariser Klimaabkommen als globale Verantwortung fest, die Treibhausgasemissionen zu senken und den weltweiten Temperaturanstieg bis 2050 auf 1,5 °C gegenüber den vorindustriellen Werten zu begrenzen.

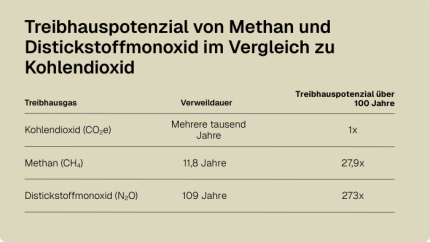

Es gibt unterschiedliche Arten von Treibhausgasen, deren Beitrag zum Klimawandel anhand zweier Merkmale gemessen wird:

Erstens anhand ihrer Fähigkeit, Energie aufzunehmen – dem sogenannten Strahlungsantrieb – und zweitens anhand ihrer Lebensdauer, also der Zeit, die sie in der Atmosphäre verweilen. Entsprechend fällt der Beitrag der Treibhausgase zum Klimawandel unterschiedlich aus. Um die obengenannten Merkmale zu bestimmen, wurde das sogenannte Treibhauspotenzial (Global Warming Potential – GWP) als wissenschaftliche Maßzahl entwickelt.

Je nach Aktivität können innerhalb des Betriebs und entlang der Wertschöpfungskette von Unternehmen mehrere unterschiedliche Treibhausgase emittiert werden. Diese werden in Tonnen CO₂e erfasst. Die Berechnung des CCF ermöglicht es Unternehmen, ihren Beitrag zum Klimawandel zu analysieren.

Treibhausgase unterscheiden sich darin, wie stark sie Wärme speichern und wie lange sie in der Atmosphäre verbleiben. Das Treibhauspotenzial beschreibt ihre Erwärmungswirkung über einen bestimmten Zeitraum, wobei Kohlendioxid (CO₂) mit dem Wert 1 als Referenz dient.

Was sind Scope-1-, -2- und -3-Emissionen?

Der Corporate Standard des GHG Protocols unterteilt die mit dem Corporate Carbon Footprint (CCF) eines Unternehmens verbundenen Treibhausgasemissionen in Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen. Diese Kategorisierung gilt jedoch nicht für den Product Carbon Footprint (PCF), der die Gesamtemissionen beschreibt, die ein Produkt oder eine Dienstleistung über die verschiedenen Phasen seines Lebenszyklus verursacht.

Das Konzept der Scopes stammt aus dem Projektmanagement und bezieht sich auf alle Prozesse und Ressourcen, die zur Durchführung eines Projekts erforderlich sind. Laut GHG Protocol besteht die zentrale Idee dieser Einteilung darin, „direkte und indirekte Emissionsquellen klar abzugrenzen“ und gleichzeitig sicherzustellen, dass „zwei oder mehr Unternehmen dieselben Emissionen nicht demselben Scope zuordnen“.

Scope 1 – direkte Emissionen

Scope-1-Emissionen sind Emissionen aus Quellen, die direkt von Unternehmen verantwortet oder kontrolliert werden. Dazu gehören Emissionen aus Energieträgern an dem Standort des Unternehmens, wie Erdgas und Brennstoffe, Kühlmittel, sowie Emissionen durch den Betrieb von Heizkesseln und Öfen. Sie werden von Unternehmen verantwortet oder kontrolliert. Unter Scope 1 fallen auch Emissionen des eigenen Fuhrparks (z. B. Autos, Lieferwagen, Lkw, Helikopter für Krankenhäuser, usw.).

Scope 2 - indirekte Emissionen

Laut dem GHG Protocol stellen Scope-2-Emissionen die größte einzelne Quelle globaler Treibhausgasemissionen dar. Sie machen mindestens ein Drittel der weltweiten Emissionen aus. Entsprechend groß ist das Potenzial zur Reduktion von Emissionen, wenn Unternehmen ihre Scope-2-Emissionen systematisch erfassen und bewerten. Doch welche Emissionen fallen konkret darunter?

Scope-2-Emissionen sind indirekte Treibhausgasemissionen aus eingekaufter oder bezogener Energie, etwa Strom, Dampf, Wärme oder Kälte. Diese Energie wird außerhalb der eigenen Systemgrenzen erzeugt, aber vom berichtenden Unternehmen verbraucht. Wird zum Beispiel Strom von einem Energieversorger eingekauft, entsteht er außerhalb des Unternehmens. Die damit verbundenen Emissionen gelten daher als indirekte Emissionen.

Erzeugt ein Unternehmen hingegen Energie selbst aus eigenen oder kontrollierten Quellen, werden die daraus resultierenden Emissionen als direkte Scope-1-Emissionen erfasst. Dasselbe gilt für Unternehmen wie Stromversorger oder Energieanbieter, die über eigene Erzeugungsanlagen verfügen und den produzierten Strom vollständig in das lokale Netz einspeisen. Die Treibhausgasemissionen aus diesen Anlagen werden ebenfalls Scope 1 zugeordnet.

Zusammengefasst umfasst Scope 2 ausschließlich indirekte Emissionen aus der Erzeugung eingekaufter oder bezogener Energie. Weitere vorgelagerte Emissionen – etwa aus der Gewinnung und Verarbeitung von Energieträgern oder aus der Übertragung und Verteilung von Energie im Netz – werden unter Scope 3 erfasst.

.

Scope 3 – indirekte Emissionen innerhalb der Wertschöpfungskette

Scope 3 umfasst alle indirekten Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette von Unternehmen entstehen. Um eindeutig zwischen den Geltungsbereichen Scope 2 und 3 zu unterscheiden, beschreibt die US Enviromental Protection Agency (EPA). Scope-3-Emissionen als „das Ergebnis von Aktivitäten aus Anlagen, die nicht im Besitz Ihres Unternehmens sind oder von ihm kontrolliert werden, aber Ihr Unternehmen diese Aktivitäten innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette unmittelbar beeinflusst.“

Obwohl diese Emissionen nicht von Unternehmen kontrolliert werden, können sie durchaus den größten Anteil an den Treibhausgasemissionen von Unternehmen ausmachen.

Auf Grundlage der finanziellen Transaktionen des berichtenden Unternehmens unterscheidet das GHG Protocol bei den Scope-3-Emissionen zwischen vor- und nachgelagerten Emissionen und unterteilt diese in 15 verschiedene Kategorien.

Nicht alle Kategorien sind für jedes Unternehmen relevant. Um wirksame Reduktionsstrategien zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen, ist es jedoch nützlich, sie zu kennen und zu verstehen.

Vorgelagerte Emissionen ↑

Vorgelagerte Emissionen umfassen die indirekten Treibhausgasemissionen innerhalb der Wertschöpfungskette eines Unternehmens, die in Verbindung mit eingekauften Waren (materiellen Gütern) und Dienstleistungen (immateriellen Gütern) stehen.

→ Eingekaufte Waren und Dienstleistungen

→ Anlagegüter

→ Brennstoff- und energiebezogene Emissionen

→ Transport und Verteilung (vorgelagert)

→ Abfallaufkommen im Betrieb

→ Geschäftsreisen

→ Berufsverkehr der Arbeitnehmer

→ Leasingnehmer (vorgelagert)

Scope 3

Nachgelagerte Emissionen ↓

Nachgelagerte Emissionen sind die indirekten Treibhausgasemissionen innerhalb der Wertschöpfungskette eines Unternehmens, die in Verbindung mit dessen verkauften Waren und Dienstleistungen stehen und entstehen, nachdem sie den Besitz oder die Kontrolle des betreffenden Unternehmens verlassen haben.

→ Transport und Verteilung (nachgelagert)

→ Verarbeitung verkaufter Produkte

→ Nutzung verkaufter Produkte

→ Entsorgung und Behandlung verkaufter Produkte

→ Leasinggeber (nachgelagert)

→ Franchise-Betriebe

→ Investitionen

Scope 3

Welche Anforderungen stellt das GHG Protocol an Unternehmen?

Das GHG Protocol schreibt vor, alle Emissionen in Scope 1 und Scope 2 zu bilanzieren. Die Bilanzierung von Scope-3-Emissionen ist laut dem GHG Protocol zwar optional, für eine ganzheitliche Klimaschutzstrategie jedoch unausweichlich. Die Erfassung und Berechnung von Treibhausgasemissionen, die innerhalb der Wertschöpfungskette von Unternehmen entstehen, aber nicht von ihnen kontrolliert werden, kann eine erhebliche Herausforderung darstellen. Denn aufgrund der zahl-reichen beteiligten Akteure und Prozesse handelt es sich häufig um komplexe und aufwändige Aufgaben.

ClimatePartner unterstützt Sie bei der Berechnung Ihrer Carbon Footprints, dem Setzen von Reduktionszielen und der anschließenden Reduktion Ihrer Scope-1-, -2- und -3-Emissionen.

Erfahrene Expert:innen beraten Sie und mit unserer eigenen Softwarelösung ClimatePartner Network Platform können Sie Daten Ihrer Lieferanten erfassen und auswerten. Mit unserer Lösung ClimatePartner-zertifiziert bieten wir Ihnen ein neues Level im Klimaschutz an: mit der verpflichtenden Reduktion von Emissionen und der transparenten Kommunikation Ihres Klimaschutzengagements.

Der vollständige Leitfaden zum Download

Nach Eingabe Ihrer Daten steht Ihnen der sorgfältig recherchierte Leitfaden unserer ClimatePartner Expert:innen zur Verfügung,