Von Versprechen zu verbindlichen Zusagen – die wichtigsten Ergebnisse der bisherigen UN-Klimakonferenzen

6. November 2023Vom 10. bis 21. November findet in Belém, Brasilien, die 30. Konferenz der Vertragsparteien der UN Klimarahmenkonvention (COP30) statt. Die Konferenz ist die nächste Verhandlungsrunde der Vereinten Nationen (UN) darüber, wie der Klimawandel bewältigt werden kann.

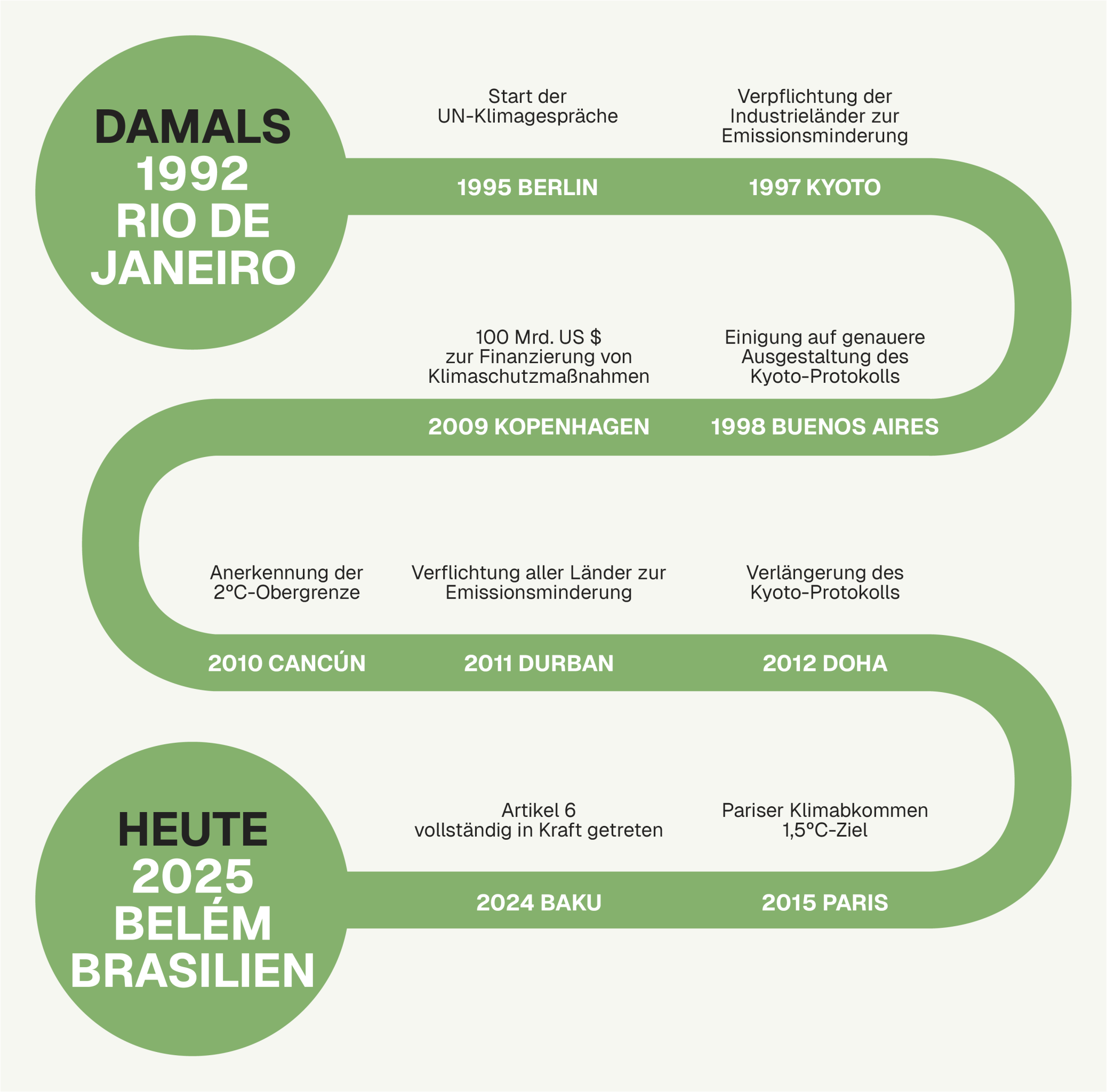

Um die bevorstehenden Verhandlungen zum Klimawandel besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Geschichte der umweltpolitischen Meilensteine der Vereinten Nationen.

Was bedeutet eigentlich COP?

Definition COP

COP steht für Conference of the Parties, den jährlichen Klimagipfel der Vereinten Nationen. Seit 1995 kommen nahezu alle weltweiten Mitgliedsstaaten jährlich in einem anderen Land zusammen – mit Ausnahme von 2020.

Die COP ist „das oberste Beschlussgremium“ der UN Klimarahmenkonvention (UNFCCC). Dort kommen die Vertragsparteien zusammen – Vertreter:innen aller Länder, die die Konvention unterzeichnet haben. Auf jeder COP prüfen sie, welche Fortschritte beim Klimaschutz erreicht wurden und wo schneller gehandelt werden muss.

Die Dringlichkeit des Klimawandels wurde von der Welt nur langsam wahrgenommen

Lange Zeit standen Themen wie Klimawandel und globale Erwärmung nicht im Fokus der internationalen Gemeinschaft oder der UN. In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren entstand jedoch ein wachsendes Umweltbewusstsein.

1972, 23 Jahre nach ihrer Gründung, organisierten die UN ihre erste internationale „Conference on the Human Environment“ in Stockholm. Diese Konferenz wurde als erster Erdgipfel bekannt. Die UN verabschiedeten dort eine Erklärung mit 26 Grundsätzen zum Erhalt und zur Verbesserung der menschlichen Umwelt und ein Aktionsprogramm mit 109 Empfehlungen und gründeten das UN Umweltprogramm (UNEP).

Seitdem rückte das Thema Umwelt allmählich weiter in den internationalen Fokus. 1979 fand in Genf die erste Weltklimakonferenz (WCC) statt. Neun Jahre später wurde der Weltklimarat (IPCC) gegründet; sein erster Sachstandsbericht erschien 1990, und ein Jahr darauf tagte erstmals der Zwischenstaatliche Verhandlungs-ausschuss (INC).

Erst beim Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro, Brasilien, verpflichtete sich die internationale Gemeinschaft schließlich zu Maßnahmen – mehr als 20 Jahre später. Die daraus hervorgegangene UN Klimarahmenkonvention (UNFCCC) trat zwei Jahre darauf in Kraft und schuf den Rahmen für die fortlaufenden Klimaverhandlungen, etwa in Form von Vorbereitungskonferenzen und der jährlichen COP.

Das erste rechtlich bindende Übereinkommen zum Klimawandel

1995 fand die erste Konferenz der Vertragsparteien (COP) in Berlin statt, gefolgt von COP2 in Genf; beide sind die Grundlage für die nachfolgenden internationalen Klimagespräche. 1997 lag der Fokus auf der Umsetzung der UNFCCC. Nach langen Verhandlungen einigten sich die Vertragsparteien schließlich auf das Kyoto Protokoll – das bis dahin weitreichendste Klimaabkommen. Erstmals wurde damit in einem internationalen Vertrag eine absolute und rechtlich verbindliche Begrenzung der Treibhausgas Emissionen (THG) für Industrieländer verankert.

Das Kyoto Protokoll wurde am 16. Februar 2005 von 191 Staaten ratifiziert. Bemerkenswert ist, dass die USA nicht dazu gehörten, obwohl sie auf der COP4 Unterzeichner wurden.

Mit dem Kyoto Protokoll verpflichteten sich 37 Industriestaaten, die Treibhausgasemissionen zwischen 2008 und 2012 gegenüber 1990 um 5,2 Prozent zu senken. Für Entwicklungsländer sowie für große Emittenten galten keine Einschränkungen. Zudem wurde ein internationales Emissionshandelssystem eingeführt.

Langwierige Verhandlungen erreichen einen Wendepunkt

Kurz nach den ersten Verhandlungen zeigte sich, dass viele Punkte des Kyoto Protokolls noch ungeklärt waren. Daher einigten sich die Vertragsparteien 1998 auf den Aktionsplan von Buenos Aires, der Fristen für die Fertigstellung der Arbeiten zu den verschiedenen Kyoto Mechanismen (Gemeinsame Umsetzung, Emissionshandel und Clean Development Mechanism), zu Compliance Fragen sowie zu Politik und Maßnahmen festlegte. Diese Themen blieben im folgenden Jahrzehnt im Fokus.

Auf der COP15 2009 versuchten die Vertragsparteien, ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto Protokoll zu vereinbaren, das 2012 auslaufen würde. Die Konferenz endete mit dem Kopenhagener Abkommen, das zu Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung auf unter 2 Grad aufrief, jedoch keine konkreten Vorgaben enthielt.

Neben diesem unverbindlichen Abkommen erzielte COP15 drei konkrete Ergebnisse: Industrieländer kündigten gesamtwirtschaftliche Emissionsziele bis 2020 an; Länder des globalen Südens sagten freiwillige, aus eigenen Mitteln finanzierte Klimaschutzmaßnahmen zu; und es wurde die Einrichtung eines Registers beschlossen, in dem Projekte und Maßnahmen festgehalten werden sollen, die von Industrieländern unterstützt werden.

Die Industrieländer verpflichteten sich außerdem, bis 2020 jährlich 100 Mrd. US Dollar zu mobilisieren, um Klimaschutzmaßnahmen im globalen Süden zu finanzieren – vorausgesetzt, diese Länder legen sinnvolle und transparente Reduktionsziele vor.

Schließlich schloss die Konferenz erfolgreich die zweijährigen Verhandlungen über die Regeln für Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekte in Entwicklungsländern ab. Damit wurde die letzte Lücke in den Umsetzungsregeln des Kyoto Protokolls geschlossen.

Cancún Abkommen: 2 Grad als globales Ziel

Bei der COP16 2010 verabschiedeten die Vertragsparteien die Cancún Abkommen, die das 2 Grad Ziel zur Begrenzung der globalen Erwärmung gegenüber vorindustriellen Zeiten formal festschreiben.

Im folgenden Jahr verpflichtete die Durban Platform for Enhanced Action (COP17) alle großen Volkswirtschaften zu Emissionsreduktionen. Das Kyoto Protokoll wurde für eine zweite Periode ab Anfang 2013 verlängert, die im Rahmen des Doha Climate Gateway (COP18) bis 2020 ausgeweitet wurde.

Die COP19 in Warschau führte zu einem Fahrplan für ein neues Klimaabkommen. Die Vertragsparteien einigten sich auf ein Regelwerk zur Reduktion von Emissionen durch Entwaldung und Walddegradation sowie auf einen Green Climate Fund zur Finanzierung von Minderungs und Anpassungsmaßnahmen. Die COP20 in Lima war das letzte Verhandlungsjahr für das neue Abkommen, das schließlich 2015 verabschiedet wurde.

Der historische Durchbruch mit dem Pariser Klimaabkommen

Nach vielen Jahren intensiver Verhandlungen nahmen die 196 anwesenden Vertragsparteien bei der COP21 das Pariser Abkommen an – einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag zum Klimawandel. Er skizzierte die Vision einer Zukunft mit Netto Null Emissionen. Alle Länder vereinbarten, ihre Klimaschutzpläne bis 2020 vorzulegen; diese werden als „national festgelegte Beiträge“ (NDCs) bezeichnet. Große Emittentenländer verpflichteten sich, ihre Treibhausgasemissionen zu senken und ihre Zusagen im Laufe der Zeit zu verstärken. Am eindrücklichsten ist das Abkommen wegen seines Ziels, die globale Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau deutlich unter 2 Grad und idealerweise auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Klimaschutz auf den COPs nach Paris

Im folgenden Jahr stellte Deutschland in Marokko seinen Klimaschutzplan 2050 vor. Damit war es das erste Land, das eine ambitionierte langfristige Klimastrategie präsentierte. Das Ziel ist, die Emissionen bis 2050 um 80–95 % zu reduzieren. In den anschließenden Konferenzen blieb das Pariser Regelbuch im Fokus. Es regelt etwa die Fragen, wie Länder ihre Treibhausgasemissionen messen und berichten sollen.

Die COP26, die aufgrund der COVID 19 Pandemie auf 2021 verschoben wurde, führte zur Unterzeichnung des Glasgow Climate Pact. Dieses Abkommen verabschiedete schließlich das Pariser Regelbuch und enthielt Verpflichtungen, „ineffiziente“ Subventionen für fossile Brennstoffe zu beenden und aus der Kohleverstromung auszusteigen.

Das wichtigste Ergebnis der COP27 in Ägypten war wohl die Vereinbarung über einen Fonds für Verluste und Schäden zugunsten der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder. Zudem wurden, wie im Pariser Abkommen vorgesehen, die Klimaziele im Rahmen der Global Stocktake neu verhandelt.

Die Einigung auf der COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten schrieb Geschichte, indem sie in einem COP Abschlussdokument erstmals ausdrücklich fossile Brennstoffe nannte. Der Text forderte „transitioning away from fossil fuels“ (sinngemäß: den Übergang weg von fossilen Brennstoffen) - eine Formulierung, die weithin als Kompromiss angesehen wurde. Viele klimaanfällige Länder und zivilgesellschaftliche Gruppen kritisierten die Wortwahl, weil sie stärkere Formulierungen wie „phase out“ (Ausstieg) vermied und damit an der notwendigen Dringlichkeit und Klarheit für wirkungsvolle Maßnahmen gefehlt habe. Dennoch markierte die Erwähnung einen symbolischen Wandel in den globalen Klimaverhandlungen, da sie die zentrale Rolle fossiler Brennstoffe in der Klimakrise anerkannte.

Die COP28 markierte zudem den Abschluss der ersten Global Stocktake, die den kollektiven Fortschritt bei der Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens bewertete und zeigte, dass die bisherigen Anstrengungen nicht ausreichen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Ergebnisse sollen die nächste Runde national festgelegter Beiträge (NDCs) informieren, die die Länder voraussichtlich vor COP30 vorlegen werden. Die Stocktake betonte die Notwendigkeit beschleunigten Handelns in allen Sektoren und wies auf Lücken bei Umsetzung, Finanzierung und Zielsetzung hin.

COP29 in Baku, Aserbaidschan, brachte zwei bedeutende Ergebnisse zur Umsetzung des Pariser Abkommens. Erstens einigte man sich auf ein neues kollektives, quantifiziertes Ziel für Klimafinanzierung: 1,3 Billionen US Dollar pro Jahr bis 2035. Industrieländer verpflichteten sich, im Rahmen dieses Ziels jährlich 300 Milliarden US Dollar zu mobilisieren und damit das frühere Ziel von 100 Milliarden US Dollar aus COP15 in Kopenhagen zu ersetzen.

Diese Zahl stieß jedoch auf Kritik bei Entwicklungsländern und Klimafinanzexpert:innen, die argumentierten, dass 300 Milliarden US Dollar bei weitem nicht ausreichen, um den tatsächlichen Bedarf für Anpassung (adaptation) und Minderung (mitigation) in besonders anfälligen Regionen zu decken.

Zweitens markierte COP29 die vollständige Operationalisierung von Artikel 6 des Pariser Abkommens, der internationale Zusammenarbeit über Emissionsmärkte und nicht marktbasierte Ansätze ermöglicht. Artikel 6 besteht aus drei Komponenten:

- Artikel 6.2 etabliert einen dezentralen Rahmen für bilateralen und multilateralen Handel mit Carbon Credits, bekannt als Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs).

- Artikel 6.4 richtet einen zentralen, von den UN beaufsichtigten Emissionsmarkt ein – den Paris Agreement Credit Mechanism (PACM) – der voraussichtlich zwischen 2025 und 2026 mit der Ausgabe von Gutschriften beginnen wird.

- Artikel 6.8 fokussiert nicht marktbasierte Ansätze zur Förderung nachhaltiger Entwicklung und zur Beseitigung von Armut.

Zusammen stärken diese Ergebnisse sowohl die finanzielle als auch die kooperative Säule der globalen Klimapolitik, doch bleiben Bedenken zur Angemessenheit und Gerechtigkeit der getroffenen Zusagen bestehen.

Was sind die Erwartungen an die COP30?

Die COP30 in Belém, Brasilien steht im Kontext des zehnjährigen Jubiläums von Paris. Sie findet im Amazonas-Gebiet statt, auch das hat hohe Symbolkraft.

Die COP soll ein wichtiger Schritt zur Umsetzung früherer COP-Beschlüsse werden. Vor der Konferenz reichen die Staaten ihre national festgelegten Beiträge (NDCs) ein; so zeigen sie, wie sie das Pariser Ziel erreichen wollen. Wie in den Vorjahren werden Finanzierung und Anpassung zu den zentralen Themen gehören.

Deshalb erwartet die Öffentlichkeit, dass die COP30 entscheidend für die Zukunft des Klimaschutzes sein wird. Ende November werden wir mehr wissen.